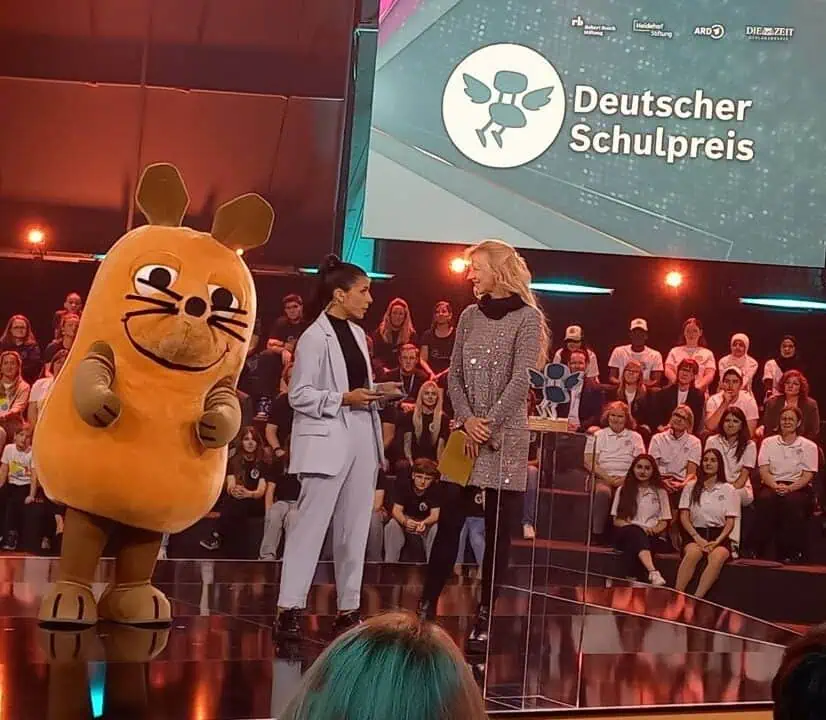

Demokratiebildung braucht Räume – Eindrücke vom Deutschen Schulpreis 2025

Blog

Demokratiebildung braucht Räume – Eindrücke vom Deutschen Schulpreis 2025

Berlin, September 2025

Der Deutsche Schulpreis 2025 rückt Demokratiebildung ins Zentrum der Schulentwicklung.

Wie demokratisch kann Schule sein – und was bedeutet das für den Unterricht?

Mit dem neuen Themenpreis „Demokratiebildung“ hat der Deutsche Schulpreis in diesem Jahr eine Frage aufgeworfen, die weit über politische Bildung hinausgeht. Sie berührt das Selbstverständnis von Schule – als Lernort, Lebensraum und demokratisches Übungsfeld zugleich.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier brachte es in seiner Rede auf den Punkt:

„Die Demokratie ist kostbar, aber sie ist auch zerbrechlich. Sie braucht Freunde und Verbündete, die sie wertschätzen, sich für sie engagieren und sie verteidigen.“

Ausgezeichnet wurden drei Schulen, die genau das tun – jede auf ihre eigene Weise:

- Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule, Karlsruhe

- Schule An der Burgweide, Hamburg

- Evangelisches Schulzentrum Muldental, Sachsen

Sie zeigen, wie sich Partizipation, Verantwortung und Feedbackkultur in den Schulalltag integrieren lassen – und wie Lernen zum demokratischen Prozess werden kann.

Auch Dennis Sawatzki, Geschäftsführer des ISH (Institut für Schulentwicklung und Hochschuldidaktik), war in Berlin vor Ort.

„Wenn Kinder und Jugendliche nicht in der Schule gelebte Demokratie erfahren, sondern Bevormundung, Hierarchie oder gar Ausgrenzung, wie sollen sie dann unsere künftige Gesellschaft demokratisch gestalten?“, so Sawatzki.

Demokratie beginnt im Unterricht – und das nicht nur im Politikunterricht

Die Preisträgerschulen verdeutlichen: Demokratiebildung heißt, Entscheidungsräume zu öffnen.

Kinder und Jugendliche lernen dort, Verantwortung zu übernehmen, Perspektiven zuzulassen und ihre Stimme zu erheben – im Unterricht, in Klassenräten, in Projekten und sogar in der Schulentwicklung.

Partizipation im Unterricht wurde in der Jury als zentrales Kriterium bewertet.

Quentin Gärtner, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, sagte dazu:

„Wir müssen diesen grundsätzlichen Irrtum überwinden. […] Wir glauben allen Ernstes, dass wir Schülern bis zu 13 Jahre lang vorschreiben können, was sie lernen, wo sie lernen und wie gelernt wird. Und dann sollen am Ende […] Demokraten stehen, die die Schule verlassen. So funktioniert es nicht. Wir wollen Mitbestimmung überall, aber auch ganz besonders im Unterricht.“

Dieser Satz ging viral – ein dazugehöriger LinkedIn-Post von Dennis Sawatzki erhielt mittlerweile rund 25.000 Views und 500 Likes. Und er beschreibt ein strukturelles Problem:

Beteiligung wird oft als zusätzliche Aufgabe gesehen. Dabei ist sie der Motor von Lernbereitschaft, Motivation und auch Gesundheit. Demokratiebildung beginnt nicht erst in Gremien, sondern im alltäglichen Unterricht.

Lernkultur, Feedback und Verantwortung

Die Preisträgerschulen zeigen, dass sich Demokratie in vielen Formen leben lässt:

In Hamburg arbeiten Kinder mit eigenen Lernlandkarten. In Karlsruhe können sie Prüfungsformate mitbestimmen. Und in Sachsen erprobt man soziokratische Entscheidungsstrukturen, bei denen Einwände gehört werden, bevor Entscheidungen fallen.

Diese Schulen trennen klar zwischen Bewertung und Wertschätzung – und schaffen so Raum für Entwicklung.

„Leistungen können bewertet werden – Personen nicht“, betont Sawatzki.

„Nur wenn wir diese Ebenen trennen, entsteht eine Lernkultur, die Dialog und Wachstum ermöglicht.“

Gerade hier liegt eine oft übersehene Verbindung:

Demokratiebildung ist kein Zusatz, sondern eine Frage der Haltung.

Sie zeigt sich darin, wie Feedback gegeben, Verantwortung geteilt und Unterschiedlichkeit ausgehalten wird.

Was wir daraus lernen können

Als Institut, das Schulen systemisch in ihrer Entwicklung begleitet, sehen wir Demokratiebildung als Schlüsselkompetenz jeder zukunftsfähigen Schulorganisation. In unseren Projekten erleben wir immer wieder: Wo Beteiligung ernst gemeint ist, entstehen Entlastung, Zusammenhalt und Innovationskraft.

Demokratiearbeit in der Schule heißt nicht, mehr Sitzungen oder neue Gremien zu schaffen – sondern Strukturen zu gestalten, in denen Menschen sich gehört und verantwortlich fühlen.

Wie das ISH Schulen begleitet

Das ISH unterstützt Schulen dabei, diese Haltung in Strukturen zu übersetzen – etwa durch pädagogische Tage, Schulentwicklungsprozesse und die gesundheitsorientierten Beteiligungsteams (B-Teams).

Diese Teams fördern Partizipation, Kooperation und Gesundheit im Zusammenspiel und helfen Schulen, Beteiligung als festen Bestandteil ihrer Kultur zu verankern.

Mehr über die B-Teams → ish-gruppe.de/ish-schule/b-teams

„Wertschätzung kann ich auch demjenigen entgegenbringen, der in einem Diskurs diametral entgegengesetzter Ansicht ist – wenn ich gelernt habe, Perspektiven stehen zu lassen und zu verstehen, dass mein Gegenüber gute Gründe für seine Haltung hat“, sagt Sawatzki.

Fazit – Deutscher Schulpreis 2025

Der Deutsche Schulpreis 2025 hat gezeigt: Demokratie lässt sich nicht lehren – sie entsteht, wenn Schulen Verantwortung wirklich teilen.

Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträgerschulen – und an die vielen Lehrkräfte, die täglich daran arbeiten, dass Schule zum Erfahrungsraum für Demokratie wird.

Weiterführend: ISH Schule – Workshops und Fortbildungen für Schulentwicklung

Wie Ihre Schule Beteiligung, Gesundheit und Schulentwicklung verbinden kann, erfahren Sie in unseren aktuellen Fortbildungs- und Begleitformaten: